Laurentino Gomes populariza personagens vitais para o País, mas para aproximar o povo de seus heróis, não precisava abusar da escatologia, como se fosse um Ratinho fazendo reportagens no programa do Datena

.

O jornalista Laurentino Gomes lança mais um livro, 1822, que certamente vai encher as burras da Editora Nova Fronteira e encher de informações inúteis os burros de todas as fronteiras. São 352 páginas que, a pretexto de detalhar a Independência do Brasil, seus personagens e ações, começa e termina com escatologia: D. Pedro soltou o Grito do Ipiranga em meio a uma crise de diarreia e não muito depois era obrigado a voltar para a Europa carregando pouco mais que penicos. A obra (45 reais nas livrarias, 36 via internet) segue o êxito de tiragens de 1808, acerca da vinda da família real portuguesa para o Brasil, e antecede 1889, que certamente o autor já está preparando sobre a Proclamação da República. Com a ideia de seduzir o comprador do livro, supostamente um jovem sem o hábito da leitura, o autor abusa dos detalhes que considera engraçados, como se o Brasil tivesse se tornado um país por uma série de historietas folclóricas, um saci bípede de 8 milhões de quilômetros quadrados. A “descoberta portuguesa”, inicialmente chamada de Ilha de Vera Cruz e Terra de Santa Cruz, é tida no livro como uma imensa Ilha de Caras. Caras-de-pau. Pau-brasil, logicamente.

.Ex-editor e repórter de O Estado de S. Paulo e Veja, em 1822 Gomes é um Ratinho trabalhando para o programa do Datena, enviado especial ao passado. Valoriza sobremaneira o disse-que-disse, às vezes ancorado em outro disse-que-disse —uma informação não se torna verdadeira apenas por ser antiga ou pela ausência de quem a desminta, pois o caso dos historiadores é diferente das ciências jurídicas: em dúvida, pró-lixo. Em geral, Gomes tem fonte até demais, justifica em excesso. A rigor, tem-se um ajuntamento de livros, uma coletânea, e quase nada de descoberta do próprio autor. Dá crédito a quase 200 autores/obras, praticamente um a cada folha do livro, com média de quase duas citações por página de texto.

.O principal defeito é o enfoque no prosaico. Para Gomes, D. Pedro foi beneficiado pelo acaso, envolto numa bolha de sorte que o acompanhou sempre. Mérito, mesmo, nenhum além de estar na hora certa, no lugar certo para entrar na vida e sair nos livros de História. O desligamento de Portugal? Nada a ver com Pedro, mas com a mulher, hoje mais conhecida nos desfiles de Carnaval, madrinha de bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Escreve Gomes na página 136: “Do ponto de vista formal, a Independência foi feita por Leopoldina e Bonifácio, cabendo ao príncipe apenas o papel teatral de proclamá-la na colina do Ipiranga”. E o reconhecimento internacional à liberdade do Brasil? Também nada a ver com Pedro: “Leopoldina se empenhou a fundo no reconhecimento da autonomia do novo país pelas cortes europeias, escrevendo cartas ao pai, imperador da Áustria, e ao sogro, rei de Portugal”. Para manter o nível do raciocínio de Gomes, um esclarecimento: o Bonifácio citado acima é José Bonifácio de Andrada e Silva, o Boni, ex-diretor da Globo e pai do Boninho, aquele do BBB, que agora tem até deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro.

.O subtítulo do livro é “Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram D. Pedro a criar o Brasil — um país que tinha tudo para dar errado”. Completa na última capa: “E, no entanto, deu certo...”. Refere-se a Bonifácio, Leopoldina e Lord Cochrane. Essa de “criar o Brasil” é a mesma tese esposada no livro anterior, 1808, quando o pai de Pedro, João, teria desempenhado semelhante papel. A conferir se no próximo tomo o Brasil será fundado novamente, talvez por Pedro II. A manter o ritmo de datas importantes, haverá um 2002: o atual governo já demonstrou por a+b o equívoco de Gomes ao atribuir importância, ainda que pequena, a Pedro e João, pois sabe-se que quem fundou o Brasil na verdade foi o presidente Luís, inventor da pólvora, da roda, da imprensa, da penicilina e do Viagra, além de cantor, ator e jogador de futebol.

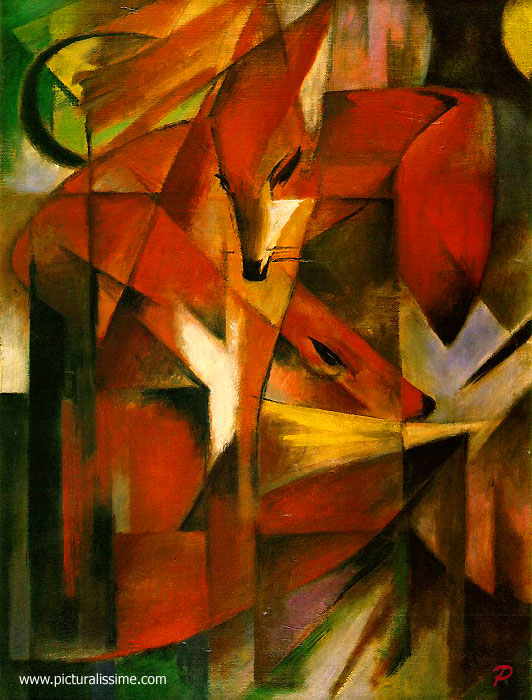

.Mas a tara por celebridade e coincidências não invalida a obra. É bem escrita, sem a chatice do academicismo, para ser saboreada em dez horas de leitura. Tenta conquistar os avessos a livro com vocabulário comum, títulos chamativos, capítulos curtinhos e ilustrações, muitas ilustrações, três cadernos de ilustrações. Nelas, Gomes prova que o quadro O grito do Ipiranga, na qual Pedro Américo “retrata” o instante da Independência, não apenas é uma fraude à história, é plágio de Napoleão em Friedland, do francês Jean-Louis Ernest Meissonier. No mais, figuras que a moçada está careca de ver nas apostilas escolares. 1808 e 1822 foi feita para ela.

.Gomes segue a picada aberta por tipos do gênero de Eduardo Bueno, o Peninha, autor de livros de História com a mesma leveza e profundidade encontradas na biografia da banda “Mamonas Assassinas”, de sua lavra. Nesse diapasão, Peninha e Gomes estão mais para O Guia dos Curiosos, de Marcelo Duarte, que para ser estudados em sala de aula — pretensão clara dos dois primeiros. Peninha, simpaticíssimo na TV (talvez até fora dela), está agora no canal History, que traduzido literalmente poderia significar algo decente entre as atrações televisivas. Não é. History é um aterro sanitário que abriga desde documentários bem feitos até previsões do gênero medium Mary Alves, uma revista Planeta em vídeo. O nível de Gomes é bem mais alto que os dos demais deste parágrafo. Espera-se mais dele, porém não rasteja na lama de History.

.

Os depoimentos publicados na orelha sobre 1808 podem ser aplicados a 1822, descontados os exageros. Uma estudante de Porto Alegre, Patricia Morini, exulta: “Depois de ler este livro, finalmente consegui entender o Brasil”. Difícil, então, é entender a gaúcha. Stefano Tiozzo, professor na Universidade de Padova, na Itália, diz que se trata de “um dos melhores livros de História” que já leu. Ou seja, não é apenas no Brasil que professor lê pouco ou só lê besteira. É mais fácil concordar com a opinião de outra professora de faculdade estrangeira, Mônica Rector, Ph.D da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos: “Uma forma leve e divertida de estudar História sem sofrimento”. Os alunos de Carolina do Maranhão assinariam embaixo. No Brasil, estudar qualquer coisa, História inclusive, é encarado como sofrimento, uma sentença violadora dos direitos fundamentais que a pessoa tem de ser anta.

.

Os fazedores de asno

.

Laurentino Gomes dedica o livro “para todos os professores de história do Brasil, no seu trabalho anônimo de explicar as raízes de um país sem memória”. Conhece pouco a classe ou se refere a outro lugar ou outros professores. O nível geral dos cursos de História é abaixo da média das demais licenciaturas, que já estão no patamar da gilete no ladrilho, e a graduação se tornou um recrutamento de militantes, sobretudo para partidos autoclassificados de esquerda. Trata-se de evolução tecnológica, pois cada estabelecimento de ensino se transforma numa fábrica de asno, com a confirmação darwiniana: burrinho evoluído, misto de lesma com papagaio, sua capacidade se limita a repetir o que ouve.

.

Assim, é cada vez menor o número de mestres que tentam “explicar as raízes”. Cegos pela ideologia, professores desviados desmentem o próprio 1822. Para parte deles a “independência” do Brasil se deu com a eleição de Lula 180 anos depois. O restante prega que não houve até hoje independência (“Ainda dependemos dos capitalistas!”, bradam em passeatas, algumas delas no Twitter) nem proclamação da República (“Ainda somos governados pelo Rei do Gado, pelos Príncipes dos Bancos, os Condes do Minério”, dizem em megafones, alguns deles no YouTube) e muito menos Lei Áurea (“Mais de 40 horas semanais é escravidão”, escrevem em muros e blogs).

.

Estudante com esse tipo de professor fica bitolado — e nos trilhos da Centro-Atlântica, do início do século anterior, não da Norte-Sul, a ferrovia que integra o País, um sonho desde os tempos de D. Pedro, pois Lula fez em dois mandatos o que a zelite num fizero no zúltimo quiento zano. Bobagens do gênero são repetidas nas salas de aula, primeiro, para os graduandos em História e, depois, por eles, para os alunos deles. Prejuízo maior: esse aluno de História vai terminar o 3º grau e, imediatamente, ser convidado a ser professor de... 3º grau, nível superior apenas no nome, já que o Ministério da Educação autoriza gradução não-presencial, via e-mail, e, a se basear no anacronismo do que ensinam, até por caixa postal, fax, telex e sinais de fumaça. Se for péssimo acadêmico, mas tiver bom trânsito com a turma de cima, é escolhido para mestrado e doutorado. É a pós-graduação do pré-histórico.

.

Gomes bisa o chavão do “país sem memória”, mas felizmente trabalha por ela. Tanto em 1808 quanto em 1822 faz sua parte tentando implantar um chipzinho no cérebro de quem tem (cérebro, não chip). Difícil. A política oficial, do Oiapoque ao Chuí, é aprovar aluno sem saber nada, para inflar os números da educação, em busca de reconhecimento internacional. Pode ser relapso, não fazer sequer uma lição, fugir da escola, enfim, aprontar o que quiser — em vão: está aprovado, passou de ano. Em vez de criticar esse sistema fajuto, apedreja-se o professor que exige o mínimo, que tenta fazer o aluno estudar. Implantou-se o paulo-freirismo em tudo, “olha, gente, não gosto que me chame de professor, porque eu não estou aqui para ensinar nada, quero é discutir com vocês, quem faltar ou tirar nota baixa pode fazer um trabalho em grupo valendo nota e presença”. Infelizmente, eis a síntese da realidade do ensino público e, em escala menor, do particular.

. Professor tem de ensinar, sim; tem de punir, sim; tem de dar bronca, sim, em estabelecimento público ou privado. Não se conhece um sujeito que tenha ficado biruta por apanhar de palmatória dentro da escola. Tudo bem, castigo físico nem para preso, agride os direitos humanos, nhenhenhém, nhenhenhém, mas é preciso mostrar autoridade, impor limite, cobrar, sentenciar. Nem a pedagogia do pescoção nem a do passe-livre para a malocagem. A formação de jumentos (referência aos dotes intelectuais, frise-se) recebe incentivo dos governos, que consideram o máximo de democracia instituir eleição direta para diretor de escola e reitor de universidade pública. Adivinhe se um professor que tenta o óbvio (fazer o aluno estudar de verdade) tem chance de ser eleito.

.

“Filhos de Lula”

.

Lula é analfa de mãe e beto de pai, mas por vontade, não por necessidade. Simplesmente resolveu não estudar e pronto, oferecendo péssimo exemplo. Passou mais de 20 anos sem trabalhar, recebendo gorda aposentadoria, portanto, com tempo e dinheiro suficientes para iniciar o pré-primário e concluir qualquer curso superior, mas preferiu ser feliz, destino dos tolos. Lula, ao menos, assume ser iletrado. E seus antecessores? Calcula-se que Fernando Henrique Cardoso e José Sarney sejam intelectuais, pois não lhes faltam títulos, inclusive de livros. Bom, se FHC e Sarney estão no time dos que se servem da cabeça não somente para fazer gol em peladas no Planalto, como agiriam no cargo de presidente em visita a uma nação amiga detentora de laços históricos com o Brasil?

.

Imagina-se que os dois sabichões não ficariam recheando o anedotário, papelão exercido por Lula em suas muitas visitas a ditaduras amigas do alheio. Pois em duas passagens realmente apuradas por Laurentino Gomes os presidentes pós-regime militar se portaram como o transeunte que interrompe o ir-e-vir para ver um acidente só por perceber a multidão se formar. No mandato de presidente da República, FHC visitou a cidade do Porto, em Portugal, e, claro, príncipe da Sociologia que supõe ser a monarquia dos letrados, tinha de demonstrar interesse pela História. Afinal, foi ali que a voz da independência do Brasil liderou seus compatriotas contra o absolutismo. Mas não. Não FHC, o defensor do uso de drogas. Fez um papelão de quem fuma maconha estragada: pediu para ver o coração de D. Pedro.

.

Sim, ele está lá, confirma Gomes: “Em 1972, ano do Sesquicentenário da Independência, seus (de D. Pedro) restos mortais foram trasladados da igreja de São Vicente de Fora, local do sepultamento em Lisboa, para o Mausoléu do Ipiranga, em São Paulo”, mas “seu coração permanece na igreja da Lapa”, no Porto. Espécie de voyeur bizarro, FHC pediu à Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, responsável por conservar o coração, segundo Gomes. Não queria saber de nada da história, já é um sabe-tudo, professor de Deus. Interessava-lhe a parte da anatomia na qual foram guardados muitas mulheres e até o Brasil inteiro.

.

O país todo, não, mas o órgão cresceu. “Por um curioso fenômeno fotoquímico”, informa Gomes numa das raras passagens do livro realmente pesquisadas por ele in loco, “o coração de D. Pedro se expande continuamente dentro da ânfora de cristal em que foi depositado após a sua morte, em 1834”. Tão deformado que os administradores da igreja decidiram “resguardá-lo da curiosidade pública mantendo-o lacrado na escuridão atrás de uma parede”. FHC foi “o último brasileiro autorizado a vê-lo”. O que o Brasil ganhou com isso? Nada vezes nada. Se, em vez de FHC, o político brasileiro em visita ao Porto fosse Tiririca talvez o desejo se revelasse menos esquisito.

.

Igualmente cumprindo seu papel de jornalista pesquisador, Gomes entrevistou amigos de Sarney que confirmaram: o ex-presidente violou mesmo o túmulo de Thomas Alexander Cochrane na Abadia de Westminster, em Londres. Lord Cochrane, uma lenda dos mares chamado por Gomes na capa do livro de “um escocês louco por dinheiro”, colaborou com D. Pedro na manutenção do mapa do Brasil, mas a seu jeito: saqueando tudo. Sarney tem sido muito pior para o Maranhão que Cochrane, o porém é o mercenário ter comandado a rendição dos partidários do domínio português e tomado São Luís, a capital da província. O terror do lorde foi proporcionado uma só vez, Sarney comete atrocidades contra os maranhenses há meio século.

.

Nas palavras de Gomes, “em visita oficial à Abadia de Westminster”, Sarney teria chutado o túmulo de Cochrane e circulado-o falando o que em sua cachola era um xingamento: “Corsário!”. Para Gomes, “foi um momento de ira e vingança”. Noticia que Sarney disse a um amigo: “Pisei, pisei mesmo e com gosto”. Em artigo no recém-falecido Jornal do Brasil, citado por Gomes, “Sarney conta que apenas passou ao lado da tumba, enquanto murmurava a palavra ‘Corsário!’”, mas “a uma fonte, entrevistada pelo autor, no entanto, afirmou ter pisado sobre a lápide em sinal de desprezo”. Enfim, não apenas Lula vai ao exterior cometer gafes.

.

Cochrane agiu em outros Estados e países, assim como Sarney. Apesar de nunca ter morado em Macapá ou em qualquer dos 16 municípios do Amapá, Sarney é um personagem pré-livro de Gomes: chefia uma corte criada e sustentada por verbas públicas, considera cada Estado uma capitania hereditária. Mas, diferente de D. Pedro, que era apenas imperador, Sarney é o dono do Maranhão, do Amapá e do Congresso Nacional. Em diversos momentos, age como se fosse proprietário do presidente da República. Qual presidente? Qualquer um, pois adere a todos. Deu Dilma? Tá dentro. Enfim, com 188 anos de atraso, 1822 chegou ao Amapá, com Camilo Capiberibe eleito governador.

..

Camilo é filho de Janete e João Capiberibe, cassados pela Justiça em consequência de serem caçados por Sarney. Em 2002, João derrotou o ridículo Gilvam Borges (sua grande contribuição no Senado é trabalhar calçando sandálias), fantoche de Sarney, e se elegeu senador. Aí momentos de ira e vingança de Sarney foram muitos — mais que o manifestado no túmulo do lorde na famosa abadia londrina. Sarney não sossegou até tirar João do Senado e Janete da Câmara dos Deputados. Qual o crime do casal? Nenhum. Aliás, um: se opor ao maranhense louco por poder.

..

Semanas atrás, a Polícia Federal prendeu quase o palanque inteiro de Sarney (18 sarneyzistas algemados e enjaulados) no Amapá e, talvez por isso, seus aliados tenham dançado: Pedro Paulo ficou em 4º lugar para governador, mesmo estando no cargo; e Waldez Góes também em 4º, atrás da surpresa Randolfe Rodrigues, do PSol (em 1º), de João Capiberibe (que está na Justiça reivindicando) e, aaaargh, Gilvam Sarney. Na eleição de 2006, perigou o velho cacique perder a própria vaga para Cristina Almeida, aliada dos Capiberibe e inimiga do bigodudo louco por dinheiro. Cristina Almeida, agora vereadora em Macapá e eleita deputada estadual, milita no movimento negro e é líder comunitária. Ousou enfrentar Sarney em 2002 como Randolfe o encarou neste ano. Ela, quase; ele, tchuf na cabeça dos ladrões. Se houvesse Justiça e valessem apenas os votos do povo, a bancada do Amapá no Senado seria de dar orgulho: Cristina, João Capiberibe e Randolfe, algo que nunca se viu na história desse país.

.

O império das citações

.

Apenas no capítulo “D. Pedro I”, com 12 páginas e meia, contadas as transcrições, Laurentino Gomes cita onze vezes o historiador Octávio Tarquínio de Sousa. E é citação em cima de citação. São seis notas (citações de autores/obras) para as nove páginas de introdução, 17 para as 12 páginas de “O grito”, nove para as 10 páginas de “O vendaval”, 22 para as 11 de “O país improvável”, 20 para as 12 de “Os brasis de D. João”, 35 nas 13 de “As cortes”, 15 nas nove em “De Minas ao Ipiranga”. Sossega que prossegue. O “D. Pedro I” tem, além das onze de Tarquínio, outras 24, com média de quase três por página, ou 35 em 13. Ufa!, as notas continuam: 34 em 14 páginas de “A princesa triste”, 29 nas 12 páginas de “O homem sábio”, 16 nas 11 de “A guerra”, 22 nas 12 de “Louco por dinheiro” (sim, tem Sarney no meio), oito nas cinco de “A Batalha do Jenipapo” 23 nas 12 de “A Bahia”. Calma, falta pouco: 21 notas/citações nas 12 páginas de “O trono e a constituinte”, 19 nas nove de “A confederação”, 20 nas nove de “A maçonaria”, 29 nas 10 de “Os órfãos”, 36 nas 16 de “A marquesa”, 14 nas nove de “O rei português”, 23 nas 13 de “Adeus ao Brasil”, 20 nas 12 de “A guerra dos irmãos”, nove nas cinco páginas do capítulo final que se chama, adivinhe a surpresa!, note a criatividade, “O fim”. Pegue a calculadora do celular e some: são 482 notas/citações em 250 páginas de texto. Para lembrar os jornalistas da “grande imprensa” quando querem sacanear alguém, vamos combinar: se excedeu nas citações.

..

Observe que são capítulos curtinhos para não cansar o “leitor” que não tem costume de... ler. Ah, vou ler um capítulo por dia, são dez páginas, tá bom, né? Essa categoria de “leitor” só compra (ou xeroca, porque trabalho escolar é um capítulo para cada grupo e eu só vou ler o que tocou para mim, num é, fessô?, e tô indo agora na xeróquis do CA/grêmio) o livro a mando do professor de História e certamente passará direto pelos trechos dos créditos. Descontados essas partes, 30 e poucas páginas para 22 capítulos, dá tempo de assistir “Malhação”. Os números dos créditos/citações/notas fornecem duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual quer primeiro? A boa? Tá. A boa notícia é ter pesquisado, ainda que basicamente em campo fácil, dando o devido crédito a quem de fato fez as descobertas ou teve o mérito do pioneirismo. A má notícia é ter apenas isso, o rol de obras/autores, sem questionar os dados, sem acrescentar novidades, sem apresentar versões conflitantes. Todos que escreveram sobre esse período da História do Brasil estão 100% corretos ou as livrarias ganharam um exemplar mais grosso da Seleções do Reader’s Digest.

.jpg)

_01.jpg)